Warum Farbe nicht gleich Farbe ist.

Wenn jemand von einer Farbe spricht, ist man aus der Erfahrung heraus der Meinung, genau zu wissen was er meint. Doch wirft bereits die Aussage „Das Auto ist Blau“, große Fragen auf. Welches Blau ist gemeint? Himmelblau? Taubenblau? Eisblau? Ein reines Blau, helles oder dunkles? Eher ein blasses, graues Blau, oder doch eher ein intensives, grelles Blau?

Farben haben für uns eine wichtige Bedeutung, doch ist uns kaum bewusst, wie falsch unsere Wahrnehmung von Farbe sein kann. Begonnen bei der Frage, um welchen Farbton es sich handelt, über die Feststellung, dass die gerade gekaufte Jacke im Laden anders aussah, als nun draußen vor dem Geschäft, bis hin zu der Erkenntnis, dass wir eigentlich nur drei Grundfarben mit unseren Augen gut sehen können. Fragen über Fragen.

Immer wieder stelle ich fest, dass kaum jemand eine Ahnung hat, wie schwierig es ist, eine Farbe zu definieren und zu reproduzieren. Viele gehen zum Beispiel davon aus, dass sie mit ihrer Digitalkamera ein Foto machen, sich dies am Bildschirm ansehen und dann erwarten sie, dass ein Ausdruck auf ihren Drucker exakt so aussieht, wie in der Natur, oder am Bildschirm. Tatsache ist, dass die Enttäuschung hier oft groß ist, das Verständnis aber sehr gering. Wenn man den Rotanteil an seinem Bildschirm hoch dreht, kann der Drucker davon nichts wissen. Ich möchte mit diesem Beitrag versuchen, die komplexen Zusammenhänge und die Schwierigkeiten zu erklären.

Ich halte es für unausweichlich, bei dem Thema Farbe mit physikalischen und biologischen Grundlagen zu beginnen, denn diese sind es, die alles bestimmen, was mit Farben zu tun hat. Auch wenn dies möglicherweise trocken und langweilig wirkt, so ist es dennoch von großer Wichtigkeit, ein grundlegendes Verständnis für diese Grundlagen zu entwickeln. Ich versuche die Zusammenhänge so einfach wie möglich zu beschreiben, auch wenn ich dabei nicht immer die exakten Sachverhalte, fachlich korrekt wiedergebe. Man möge es mir daher nachsehen, wenn nicht alles bis ins kleinste korrekt dargestellt wird. Es geht mir vielmehr um die Möglichkeit, es jedem halbwegs verständlich zu machen. Steigen wir also ein, in die wundersame Welt der Farben…

Was ist Farbe überhaupt?

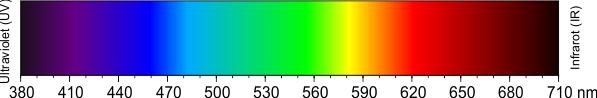

Farbe existiert nur in unseren Gedanken. Sie ist die verarbeitete, sensorische Botschaft von Sinneszellen (Stäbchen und Zapfen) in unseren Augen. Eine Reaktion, hervorgerufen durch elektromagnetische Wellen. Der Name (die Bezeichnung) einer Farbe ist hingegen ein kulturell erlerntes Konstrukt. Das man sich unter dem Begriff „Blau“ etwas vorstellen kann, ist erlernt. Um welche Farbe es sich handelt, hängt von der Wellenlänge des gesehenen Lichtes ab. Die Wellenlänge wird in Nanometern (nm) angegeben. Ein Nanometer entspricht einem Millionstel Millimeter. Das menschliche Auge ist für Wellenlängen im Bereich 400 – 760 nm empfindlich (Siehe Abbildung 1). Diesen Bereich nennt man auch das „sichtbare Spektrum“.

Was nimmt unser Auge eigentlich wahr?

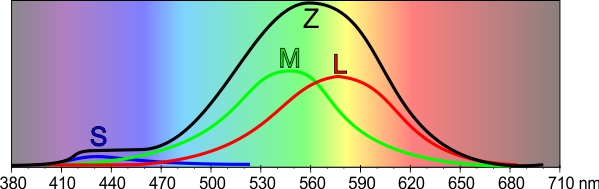

Es empfängt Licht. Licht ist eine elektromagnetische Welle (oder Teilchen, doch das ist ein anderes Thema), die mit unterschiedlicher Frequenz auf die Sinneszellen (Rezeptoren) unseres Auges trifft. Dabei wird – abhängig von der Frequenz – ein bestimmter Reiz ausgelöst und über Nervenbahnen zu unserem Gehirn geleitet. Dort wird der Reiz umgeformt und „wir sehen etwas“, nämlich Farben und Formen. Die Farbe, die wir sehen ist abhängig von der Art und Weise, wie die Sinneszellen unseres Auges und unser Gehirn das Licht verarbeiten. Dies ist nicht bei jedem gleich und bei anderen Lebewesen oft ganz anders, als beim Menschen. Auf der folgenden Grafik kann man sehen, wie sich die Empfindlichkeit unserer Farb-Rezeptoren über das gesamte sichtbare Lichtspektrum verteilen. Jeder Rezeptor deckt einen anderen Bereich ab, wobei sich die Bereiche auch überschneiden.

Abbildung 2: Das sichtbare EM-Spektrum mit Empfindlichkeitskurven des menschlichen Auges. Dargestellt werden hier die verschiedenen Empfindlichkeiten der Rezeptoren des menschlichen Auges. S steht für die Kuzwelligen Lichtanteile, M für die mittleren und L für die Langwelligen. Die Kurve Z fasst den gesamten, vom menschlichen Auge wahrgenommene Spektralbereich zusammen.

Was kann der Mensch sehen?

Das menschliche Auge besitzt für die Farbwahrnehmung drei Arten von Farb-Sinneszellen, den sogenannten „Zapfen“. Mit diesen Zapfen kann der Mensch drei Frequenzen des elektromagnetischen Spektrums wahrnehmen, die wir als Farben Rot, Grün und Blau kennen. Der Mensch ist daher ein Trichromat, da er Drei (Tri) Farben (Chroma) wahrnehmen kann. Andere Lebewesen können weniger oder mehr Farben aus dem Lichtspektrum wahrnehmen. Die meisten Säugetiere zum Beispiel sind Dichromaten und können nur zwei unterschiedliche Farben wahrnehmen. Fische und Vögel hingegen sind Tetrachromaten. Sie besitzen gleich Vier Farbrezeptoren. Es gibt auch Lebewesen mit noch mehr Farbrezeptoren. Der Mensch ist also nicht der beste „Farbseher“. Hinzufügen möchte ich noch, dass die höchste Empfindlichkeit der Farbrezeptoren nicht im Bereich Rot, Grün und Blau liegt, sondern eigentlich eher bei Gelb, Grün Violett. Aus verschiedenen Gründen wird jedoch mit Rot, Grün und Blau gearbeitet, worauf ich hier aber nicht näher eingehen werde.

Warum sehe ich dann so viele verschiedene Farben?

Zwar besitzt der Mensch nur drei Rezeptoren für bestimmte Bereiche des Lichtspektrums, jedoch ist unser Sehapparat in der Lage, die dazwischenliegenden Frequenzen zu erkennen, da die Empfindlichkeit der Zapfen über das Spektrum ansteigt und abfällt (Siehe Abbildung 2). Somit ist es Möglich die dazwischenliegenden Wellenlängen zu erkennen. Unser Gehirn leistet hier enormes. Wir erkennen eine Vielzahl an Farbnuancen des Lichtspektrums, obwohl wir eigentlich nur zwei der drei Farben (Rot und Grün, siehe Abbildung 2: grüne Kurve „M“ und rote Kurve „L“) gut sehen können. Blau nehmen wir nur schwach war (Siehe Abbildung 2, blaue Kurve „S“). Unser Gehirn präsentiert uns jedoch eine bunte Welt voller kräftiger Farben.

Wie entsteht eine Farbwahrnehmung auf einem Gegenstand?

Das Umgebungslicht (zum Beispiel von der Sonne oder einer Leuchtstofflampe) fällt auf einen Gegenstand. Dessen Oberflächenmaterial reflektiert nur einen bestimmten Teil des einfallenden Lichtes, einen anderen Teil absorbiert (verschluckt) es. Trifft weißes Sonnenlicht auf einen Gegenstand, der alles absorbiert, außer dem roten Lichtanteil, so wird auch nur rotes Licht reflektiert. Dieses reflektierte Licht fällt in unser Auge und wir erkennen eine rote Farbe. Welches Licht reflektiert wird, hängt vom Material ab. Beim drucken von Zeitschriften, Büchern oder auch Fotografien, werden Materialien auf eine Oberfläche (zum Beispiel Papier) aufgetragen, die genau die gewünschten Lichtanteile reflektieren oder absorbieren. Genau hier wird es auch interessant. Ein Farbeindruck hängt also davon ab, welches Licht auf einen Gegenstand fällt, und welches davon absorbiert, bzw. reflektiert wird. Wird ein Gegenstand, der nur blaues Licht reflektiert, mit reinem Rotlicht beleuchtet, so bleibt nichts übrig, das reflektiert werden könnte. Wir sehen dann also gar nichts, bzw. der Gegenstand erscheint Schwarz. Wir können zwar das blaue Licht der Lichtquelle sehen, der Gegenstand erscheint aber nicht in dieser Farbe.

Wo liegt der Unterschied zwischen Tageslicht (Sonne) und Kunstlicht (Kerze oder elektrisches Licht)?

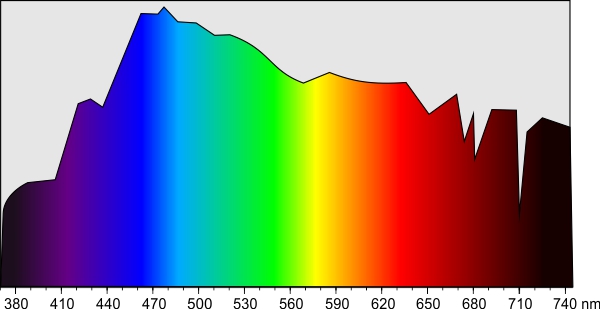

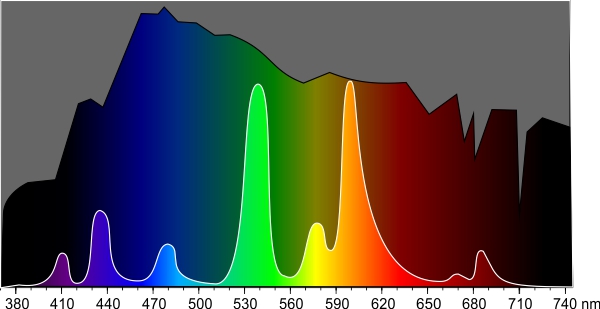

Hier möchte ich auf das Thema „Farbtemperatur“ kommen. Wenn man sich das für uns sichtbare elektromagnetische Spektrum des Lichtes anschaut, so stellt man fest, dass bei unterschiedlichen Lichtquellen, unterschiedliche Farb-Verteilungen zu finden sind. Nicht jede Lichtfarbe kommt in der gleichen Menge vor (Diese Beschreibung ist nicht ganz wissenschaftlich, es soll aber auch verständlich bleiben). Wenn etwas rot leuchtet, dann ist der Anteil im roten Bereich des Sepktrums deutlich höher, als in den anderen. Erscheint etwas Grün, dann ist entsprechend der Grünanteil an höchsten. Unsere Sonne liefert uns als Lichtquelle das uns vertraute Tageslicht. Es ist jedoch nicht gleichmäßig verteilt. Das Sonnenlicht hat im sichtbaren Spektrum seine höchste Energie im Blaugrünen Licht (Siehe Abbildung 3). Alle anderen Farben haben einen geringeren Anteil. Eine Kerze hat eine ganz andere Spektralverteilung als die Sonne. Sie brennt mit einer viel geringeren Temperatur und hat daher einen niedrigeres Energielevel. Das Licht einer Kerze strahlt somit stärker im roten Bereich. Das Kunstlicht einer gewöhnlichen Leuchststofflampe strahlt nicht gleichmäßig über das gesamte Spektrum, sondern strahlt speziell ausgewählte, schmale Bänder im Spektrum ab, um so den für das menschliche Auge als Weiß wahrgenommenen Farbton annähernd zu treffen (Siehe Abbildung 4). Hier sieht man bereits, dass die Sache mit der Farbe und dem Spektrum doch etwas spezieller ist, als man denkt.

Abbildung 3: Spektralverteilung des Lichtes unserer Sonne. Nicht jede Spektralfarbe hat die gleiche Intensität.

Abbildung 4: Eine preiswerte Standard-Leuchtstofflampe besitzt nur einige Auszüge aus dem gesamten Lichtspektrum

Welche Farben hat das Spektrum insgesamt?

Als Mensch können wir nur mit den uns bekannten Farbdefinitionen denken. Das elektromagnetische Spektrum ist jedoch nicht in Abschnitte gegliedert sondern durchgängig. Wir können jedoch aufgrund unserer biologischen und erlernten Wahrnehmung nur bestimmte Bereiche daraus benennen. Es sind die uns vom Regenbogen bekannten Farben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett. Den Farbtönen zwischen diesen Grundtönen geben wir verschiedenste Namen. Braun beispielsweise ist eine Farbe, die streng genommen im Farbspektrum nicht vorkommt. Brauntöne sind dunkle Rot- und Orangetöne. Ebenso sind Farben wie Ocker, Beige, Türkis oder Anthrazit nur Farbnamen. Schwarz ist das Fehlen jeglicher Farbe und Helligkeit.

Aber was ist dann Weiß?

Weiß ist ebenfalls keine Farbe des Spektrums. Es kommt in der Natur so nicht vor. Für unseren Wahrnehmungsapparat (Auge/Gehirn) wird jede Farbe zu weiß, die annähern eine gleichmäßige Verteilung der für uns wahrnehmbaren Grundfarben hat. Gleiche Anteile von Rot, Grün und Blau ergeben somit für uns Weiß. Es handelt sich also um eine interpretierte Mischfarbe, wobei ein reines Weiß streng genommen keine Farbe ist, denn für unser Gehirn ist Weiß, ebenso wie Schwarz das fehlen von Farbe. Es ist nur der Eindruck von Helligkeit. Zwischen Schwarz und Weiß liegen Grautöne ohne Tönung, also ohne Farbwahrnehmung. Die Helligkeit nehmen wir zudem mit einem speziellen Rezeptor wahr, den „Stäbchen“. Was wir also als Weiß oder eben „neutral“ oder „farblos“ wahrnehmen, hängt hauptsächlich von der Art unserer Wahrnehmung ab.

Warum ist Weiß für uns dennoch immer weiß, unabhängig von der Lichtquelle?

Dieses Phänomen nennt man Adaption. Unser Gehirn korrigiert – auch aufgrund von Erfahrung – den Farbeindruck und wir glauben, eine weiße Fläche zu sehen, obwohl da kein weißes Licht ist. Innerhalb bestimmter Grenzwerte, rechnet unser Gehirn die Farbanteile sozusagen heraus. Es korrigiert kontinuierlich nach. Das merkt man besonders, wenn man zwischen zwei Räumen mit unterschiedlicher Beleuchtung hin und her geht. Wenn in einem Raum das Licht rötlicher ist und in dem anderen bläulicher, dann erkennen wir das kurzzeitig beim direkten wechseln zwischen den Räumen. Nach wenigen Sekunden jedoch können wir es kaum oder überhaupt nicht mehr feststellen. Nur der direkte Vergleich erlaubt es uns noch, zu unterscheiden. Hier möchte ich besonders darauf aufmerksam machen, dass unser Gehirn sich ständig anpasst. Für uns gibt es also eigentlich keine absoluten Farben. Sie sind immer relativ zur Umgebungsbeleuchtung und abhängig von unserer Wahrnehmung.

Warum sehen farbige Gegenstände bei Tageslicht manchmal anders aus, als in der Wohnung?

Hier wird es knifflig, also genau aufpassen. Wie bereits beschrieben, kann unser Auge mit seinen drei Rezeptoren nur bestimmte Farben präzise wahrnehmen. Mischfarben, die dazwischen liegen, werden interpretiert. Wenn wir also einen bestimmten Farbton sehen wollen, dann müssen wir die Sinneszellen unserer Augen entsprechend stimulieren. Wie bereits angesprochen muss ein Körper für eine Farbwahrnehmung das richtige Licht reflektieren. Was passiert aber, wenn der Körper nur schmale Bänder des Spektrums, also nur bestimmte Farbanteile reflektiert, und das Umgebungslicht aus einer Kunstlichtquelle ebenfalls nur bestimmte Farbanteile abstrahlt? Dies trifft besonders bei Leutchstoffröhren und LED-Leuchtmitteln zu. Diese strahlen kein breites Lichtspektrum ab wie die Sonne, sondern nur schmalbandige Spitzen (Siehe Abbildung 4). Wenn nun ein Material mit diesem Licht beleuchtet wird, es selbst aber auch nur bestimmte (vor allem aber andere) schmale Bänder reflektieren kann, so kommt es vor, dass ein von diesem Material gut reflektiertes Licht, in der Lichtquelle überhaupt nicht vorhanden ist. Es wird also nur der Teil des Lichtes reflektiert, der sowohl in der Lichtquelle vorkommt, als auch von dem Material reflektiert werden kann. Alles andere bleibt buchstäblich im Dunkeln. Die Farbe, die wir dann wahrnehmen, ist sozusagen unvollständig. Dennoch erzeugt unser Sehapparat einen Farbeindruck. Gehen wir mit diesem Gegenstand jedoch aber ins Sonnenlicht, so trifft ein viel breiteres Lichtspektrum auf das Material. Nun wird auch jenes Licht reflektiert, das zuvor fehlte. Unser Auge bekommt nun andere Lichtinformationen und schon verschiebt sich die Farbwahrnehmung deutlich. Aus einer vorher Dunkelblauen Hose wird plötzlich eine Dunkelgrüne. Das ist irritierend, aber physikalisch betrachtet ein erklärbares Phänomen. Es ist allerdings nicht leicht zu verstehen. Diesen Effekt nennt man Metamerie. Er beschreibt, dass ein und dieselbe Farbwahrnehmung durch verschiedene Kombinationen bestimmter Spektralfarben gemischt werden kann. Zum Verständnis hier noch ein Beispiel:

Abbildung 5: Metamerie bei der Farbe Cyan. Der Spektralbereich „Cyan“ (Oben) erzeugt für uns den gleichen Farbeindruck, wie die kombination der Spektralbereiche für Blau und Grün (Unten)

Die Farbe Cyan (also ein Blaugrün) liegt im Farbspektrum zwischen Blau und Grün. Reflektiert ein Körper also diese Wellenlänge, dann sehen wir eine cyane Farbe. Reflektiert ein Körper anstatt Cyan die zwei Wellenlängen für Blau und Grün, sehen wir auch Cyan. Unser Auge nimmt dann zwar anstatt einer einzelnen Wellenlänge zwei unterschiedliche Wellenlängen des Spektrums wahr, mischt diese jedoch in der Wahrnehmung zu einem Mittelwert zusammen. Der Mittelwert ist wiederum Cyan, also ein Blaugrün. Solche Farben nennt man auch Metamere. Sie erschienen uns gleich, obwohl sie im Lichtspektrum völlig unterschiedlich aufgebaut sind. Wäre ein Material, wie zum Beispiel der Stoff einer Jacke, mit einem Farbstoff beschichtet, der Blau und Grün reflektiert, würden wir bei Tageslicht eine cyanfarbene Jacke sehen. Bei Kunstlicht, wo meist der Blauanteil des Lichtes sehr gering ist (Siehe Abbildung 4), würde die Jacke plötzlich sehr Grün wirken, da hier das Grüne Licht dominieren würde. Hersteller von Farben und Lacken müssen hier genau darauf achten, wie die Farben zusammengesetzt werden, damit solche Effekte vermieden werden. Man kann sich diese Eigenschaft aber auch für andere Zwecke nutzbar machen.

Manchmal sehen gleiche Farben selbst bei gleichem Licht unterschiedlich aus, warum?

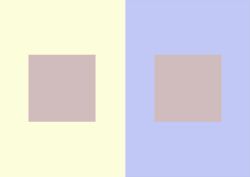

Unsere optische Wahrnehmung ist neben den physikalischen Effekten auch von den Abläufen in unserem Gehirn abhängig. Unser Gehirn interpretiert viele Dinge anders, als es uns bewusst ist. So kommt es zum Beispiel vor, dass wir von unserer eigenen Wahrnehmung getäuscht werden. Optische Täuschungen alle Art sind sicher jedem bekannt. So kommt es vor, dass wir die gleiche Farbe, vor unterschiedlichem Hintergrund, unterschiedlich wahrnehmen. Unser Gehirn passt Helligkeit und Kontrast, sowie die Farbwerte jeweils an die Umgebungsbedingungen an. Ein Farbton sieht vor verschiedenen Hintergründen unterschiedlich aus. Auch Helligkeitsunterschiede können wir in bestimmten Situationen nicht eindeutig bestimmen. In der folgenden Abbildung kann man bei den inneren Quadraten deutliche Unterschiede in Farbe und Helligkeit wahrnehmen. Das linke erscheint etwas dunkler als das Rechte. Auch scheint die Farbe im rechten Quadrat etwas roter zu sein. Tatsächlich aber sind beide Quadrate identisch.

Abbildung 6: Wir sehen in den kleinen Quadraten jeweils unterschiedliche Helligkeiten, obwohl die Farbflächen identisch sind.

Wer ist dieser Kelvin?

Bisher haben wir von Farben, Farbtönen und Bändern des Spektrums gesprochen. Im Bereich der Fotografie oder auch bei Leuchtmitteln wie Energiesparlampen, findet man oft Angaben wie zum Beispiel 5500 K, oder auch 3400 K. Hierbei handelt es sich um Angaben in Kelvin. Ähnlich wie man es bei der Temperatur in °C für Celsius her kennt. Celsius und Kelvin sind verschiedene Einheiten. Kelvin definiert die thermodynamische Temperatur. Aber was bedeutet das genau? Aus physikalischer Sicht strahlt ein sogenannter „idealer schwarzer Körper“ bei einer bestimmten Temperatur, Licht mit einem bestimmten Spektrum aus. Die Temperatur der Oberfläche dieses Körpers wird in Kelvin angegeben (0 Kelvin entsprechen -273,15 °C). Da die Oberflächentemperatur und das abgestrahlte Lichtspektrum in einem eindeutigen Verhältnis zueinander stehen, kann auch die Lichtfarbe einer Strahlungsquelle in Kelvin angegeben werden. Fachlich korrekt spricht man daher von der Farbtemperatur. Unsere Sonne hat eine Oberflächentemperatur von knapp 5800 Kelvin. Dementsprechend hat das Sonnenlicht, das auf der Erde trifft, eine Farbtemperatur von circa 5800 Kelvin. Durch die Atmosphäre und den Winkel der Sonneneinstrahlung verändert sich dieser Wert. Das normale Tageslicht bewegt sich daher in etwa im Bereich 3500 – 5800 Kelvin. Durch Wolken oder Dunst kann es aufgrund der Filterung und Streuung des Lichtspektrums sogar weit über 8000 Kelvin steigen, was dann allerdings nichts mehr mit der Temperatur der Quelle zu tun hat. Die Farbtemperatur des Tageslichtes ändert sich also im laufe des Tages. Auch wirkt es in den verschiedenen Jahreszeiten unterschiedlich. Doch auch andere Lichtquellen haben aufgrund ihrer unterschiedlichen Oberflächentemperaturen verschiedene Farbtemperaturen. Kerzenlicht hat etwa 1500 K, eine 100 Watt Glühlampe etwa 2800 K und eine Tageslichtlampe hat bis etwa 7000 K. Wenn man den Unterschied zwischen Kerzenlicht, einer Glühlampe und Tageslicht betrachtet, stellt man fest, dass das Licht der Kerze sehr rötlich ist, dass der Glühlampe eher gelblich und das Tageslicht weiß bis bläulich erscheint. Genau das ist eine wichtige Erkenntnis und ist in der Fotografie ein Grundelement, wenn es darum geht, ein Foto möglichst Farbrichtig zu erstellen. Die folgende Grafik (Abbildung 7) zeig ganz grob die Lichtfarbe entsprechend ihrer Farbtemperatur in Kelvin. Wie man sehen kann, sind niedrige Temperaturen Rot bis gelb, dann wechselt es in den Bereich Weiß und schließlich bei höheren Temperaturen zu Blau. Ein glühendes Eisen leuchtet im Normalfall auch Rot bis Gelb. Feuert man den Ofen richtig an, kann das Material auch Weiß leuchtend erscheinen. Daher auch der Spruch „Jemanden bis zur Weißglut reizen“.

Der Weißabgleich

Prinzipbedingt ist ein digitaler Fotoapparat, Farbenblind. Okay, das trifft es nicht genau, aber es beschreibt eine Eigenschaft, die sich massiv auf die wiederzugebenden Farben auswirkt. Im digitalen Bereich findet man die Angabe des Weißabgleiches bei eigentlich jeder Kamera. Die meisten Anwender lassen die Kameraelektronik den Weißabgleich automatisch erledigen. Das funktioniert oft recht gut, doch manchmal haut diese Automatik auch daneben, wenn sie kein geeignetes Messfeld findet. Das Ergebnis sind Fotos mit einem deutlichen Farbstich. Die Fotos wirken zu rot, gelblich oder blau verfärbt. Hier spielt die gerade besprochene Farbtemperatur des Umgebungslichtes eine Rolle. Deshalb ist es sehr wichtig der Kameraelektronik mitzuteilen, welche Farbtemperatur das Umgebungslicht besitzt. Diese wird – wie bereits gelernt – in Kelvin angegeben. Unser Auge macht diesen Weißabgleich kontinuierlich selbst (chromatische Adaption). Wenn wir also bei Tageslicht mit einer Farbtemperatur von 5500 K fotografieren, der Weißabgleich der Kamera aber auf einem anderen Wert steht, wird das Foto mit falschen Farben dargestellt. Der Weißabgleich kann auch in der Nachbearbeitung an einem Computer durchgeführt werden. Hier kommt es aber mitunter zu Qualitätsverlusten, wenn man nicht mit den Rohdaten (RAW-Format) arbeitet. Bereits komprimierte Fotos im JPG-Format können hier qualitativ leiden. Der Weißabgleich sollte also bereits in der Kamera auf den passenden Wert eingestellt werden, um sich spätere Mühen zu ersparen und ein farbrichtiges Ergebnis zu bekommen. Die Voreinstellungen der Kameras sind typischerweise mit „Sonnig“, „Bewölkt“, „Kunstlicht“, etc. beschriftet. Dahinter verbergen sich fest eingestellte Temperaturwerte. Besser gelingt es oft, wenn man der Kamera einen Wert einprogrammieren kann, indem man eine Vorlage misst und diesen Wert dann speichert. Viele Kameras bieten diese Möglichkeit. Als Vorlage ist im besten Fall eine sogenannte Graukarte zu verwenden. Diese besitzt eine spiegelfreie Oberfläche mit einem neutralen Grauton. Wird eine andere Vorlage verwendet, z.B. ein normales weißes Blatt Papier, so wird der Weißpunkt nicht exakt zu bestimmen sein, da ein weißes Blatt Papier niemals exakt weiß ist und die Hersteller zusätzlich Farbstoffe beifügen, die im UV-Licht leuchten, damit das Papier weißer wirkt. Es sollte also besser immer eine Graukarte verwendet werden. Hat man solche Hilfsmittel nicht zur Hand, ist es aber ratsam, den festen Weißabgleich für die passende Umgebung zu wählen.

Wie erkennt der Fotoapparat die Farben?

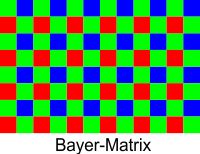

In der klassischen Farbfotografie mit chemischem Film befinden sich in der Regel drei farbempfindliche Schichten übereinander. Das einfallende Licht leuchtet durch alle Schichten und belichtet dort die für jede Grundfarbe ausgelegten Partikel. In der digitalen Fotografie fällt das Licht auf einen Bild-Sensor, der aus Millionen einzelner lichtempfindlicher Zellen fällt. Die übliche Anordnung ist hier nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Die Sensoren können Prinzip-bedingt nur die Helligkeit aufnehmen, nicht aber die Farbe des Lichtes. So entstünde aber nur ein Schwarzweiß-Bild. Damit man später ein Farbbild erhält, sind über den lichtempfindlichen Zellen des Bildsensors, Farbfilter angebracht. Diese Filter lassen nur eine bestimmte Wellenlänge (also Farbe) des Lichtes auf den entsprechenden Sensor wirken. Die Farbfilter orientieren sich an der Farbwahrnehmung unseres Sehapparates, nämlich Rot, Grün und Blau. Die klassische Anordnung der Farbfilter geht zurück auf den Erfinder Bryce E. Bayer, der 1975 hierfür ein Patent einreichte. Daher wird ein Bild-Sensor diesen Typs auch Bayer-Sensor genannt.

Abbildung 8: Die Bayer-Matrix zeigt die übliche Anordnung von Farbfiltern auf einem digitalen Bildsensor.

Die Farbfilter sind immer abwechselnd angebracht, so dass mehrere dieser Pixel zusammengefasst werden können, um daraus, mithilfe mathematischer Algorithmen, einen Farbwert für jeden Bildpunkt zu berechnen. Die Berechnungen in modernen Kameras sind teilweise sehr komplex. Das Farbergebnis ist aber niemals eine präzise Abbildung der Realität, sondern eine mathematische Interpretation, basierend auf Schätzungen, Interpolation und ausgeklügelten Tricks der Kamerahersteller. Lediglich die Helligkeitsinformation des Bildes entspricht dem tatsächlich einfallenden Lichtes in die Kamera. Um eine bessere Farbdarstellung zu bekommen, müssten auch hier die einzelnen Farbsensoren hintereinander angeordnet werden, was in einem Bildsensor namens „Favon“ realisiert wurde. Dies ist technisch jedoch sehr Aufwändig und mit weiteren Problemen behaftet, weshalb solche Bildsensoren kaum zu finden sind. Für ein brauchbares Ergebnis genügt die bisherige Technologie. Auf diesem Gebiet wird kontinuierlich geforscht und es ist zu erwarten, dass in Zukunft auch neue Techniken den Markt erobern.

Wie entsteht die Farbe auf meinem Bildschirm?

Bevor ich nun die inzwischen nur noch selten zu findende Kathodenstralröhre (CRT) erkläre, widme ich mich gleich den gängigen TFT-LCD-Displays. Die Art, wie die Farbe letztlich entsteht, ist bei beiden Systemen jedoch vergleichbar. Ähnlich wie der beschriebene Bildsensor einer digitalen Kamera, ist auch die Anzeige am Display mit einer Vielzahl von Pixeln aufgebaut. Jeder Bildpunkt besitzt ein steuerbares „Lichtventil“, das aus Flüssigkristallen besteht. Ich möchte hier die Sache jedoch etwas abkürzen, da ich nicht die komplette Funktionsweise der LCD-Technologie erklären möchte. Das Licht wird von einer Beleuchtung im Hintergrund des Displays erzeugt. Dieses Licht ist generell „Weiß“ und besitzt wie alle anderen künstlichen Lichtquellen eine spezielle Spektralverteilung. Ein einzelner Bildpunkt (Pixel) besteht aus drei sogenannten Subpixeln, die abwechselnd mit einem Farbfilter für Rot, Grün und Blau bedeckt sind. Wird nun eine bestimmte Farbe des Spektrums benötigt, werden die drei Subpixel je nach Bedarf durchlässig oder undurchlässig angesteuert. Durch Zwischenwerte kann so die Durchlässigkeit reguliert werden. Es ist damit möglich, jede Farbe (Rot, Grün oder Blau) mit einer bestimmten Helligkeit durchscheinen zu lassen. Die drei Grundfarben mischen sich dann (aufgrund ihrer geringen Größe), für unser Auge zu einem einzelnen Lichtpunkt einer Mischfarbe zusammen. Das nennt man additive Farbmischung, da die Farben praktisch addiert werden. Je nach dem, welches Spektrum die Hintergrundbeleuchtung besitzt und welche physikalischen Eigenschaften die Farbfilter besitzen, können mehr oder weniger Farbwerte von einem Display erzeugt werden.

Abbildung 9: Darstellung der Subpixel eines TFT-LCD-Displays. Links sind alle drei Grundfarben aktiv. Das Licht kann durch alle drei Farbfilter hindurch. In der Mitte sind nur die grünen Subpixel aktiv und rechts die roten und blauen Subpixel. Für den Betrachter ergeben sich daraus die entsprechenden Mischfarben

Warum eigentlich Rot, Grün und Blau (RGB)?

Dass wir zum mischen von Farben die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau verwenden, hat historische und praktische Gründe. Hermann von Helmholz fand um 1850 heraus, dass sich mit den genannten drei Lichtfarben, alle bekannten Farben mischen ließen (additive Farbmischung). Seine Theorie basierte auf einer früheren Theorie von Thomas Young. Damals war noch nicht bekannt, welche Sinneszellen (Rezeptoren) unser Auge tatsächlich besitzt. Young und Helmholz gingen jedoch aufgrund ihrer Beobachtungen davon aus. Auch wenn die Rezeptoren unseres Auges, wie wir heute wissen, auf andere Farbmaxima reagieren, hat sich das Modell der Dreifarbentheorie mit RGB gehalten. In der Praxis funktioniert dies auch ohne Probleme.

Kann man Farben noch anders mischen?

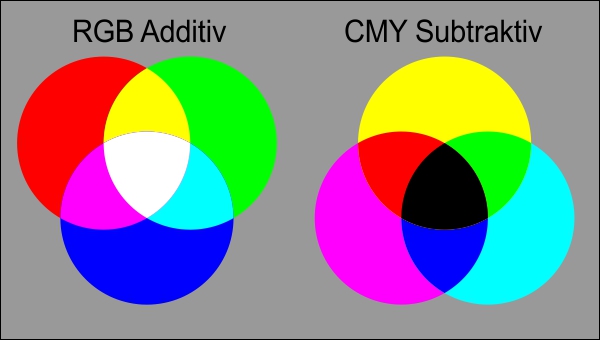

Es gibt zahlreiche verschiedene Mischprinzipien für Farben. Die allen zugrunde liegenden Methoden sind die additive und die subtraktive Farbmischung (Siehe Abbildung 10). Licht unterschiedlicher Farbe, das von Lichtquellen abgestrahlt wird, mischt sich additiv. Das bedeutet, dass die Lichtanteile (also Spektralwerte oder Frequenzen) sich überlagern, als zusammengerechnet werden. Je mehr Farbwerte ineinander gemischt werden, desto heller wird das Ergebnis. Daneben gibt es die subtraktive Farbmischung. Diese findet sich bei allen reflektierenden Stoffen, die also nicht selbst leuchten können. Jeder Druck auf Papier oder einem anderen Material, ganz gleich ob mit einem Farbtintenstrahl- oder Laserdrucker, oder auch von einer Druckerei im Sieb- oder Offsetdruck verfahren, alle arbeiten subtraktiv. Das bedeutet, dass sich die Farbwerte subtrahieren, also voneinander abziehen. Je mehr Farbe hier aufeinander kommt, desto dunkler wird sie.

Abbildung 10: Additive (links) und subtraktive (rechts) Farbmischung zeigen hier, dass in beiden Modellen die Grundfarben und die Mischfarben praktisch gegensätzlich sind

Wie man in Abbildung 10 gut erkennen kann, werden bei der additiven Farbmischung die Grundfarben Rot, Grün und Blau gemischt und ergeben an den Überschneidungen die Farben Cyan, Magenta und Gelb. Die Kombination aus allen drei Grundfarben ergibt Weiß. Betrachtet man sich nun die rechte Seite, sind dort die Grundfarben nicht RGB, sondern CMY, also Cyan, Magenta und Gelb (Yellow). Dies sind genau die Mischfarben des additiven RGB. Die Subtraktion der Grundfarben Cyan Magenta und Gelb ergeben wiederum die Farben Rot, Grün und Blau. subtrahiert man alle drei Farben, ergibt dies Schwarz.

Die Frage, warum man auf Papier nicht auch mit RGB arbeitet ergibt sich aus der Tatsache, dass die Farbe auf dem Papier praktisch wie ein Farbfilter funktioniert. Das weiße Umgebungslicht trifft auf das gedruckte Bild. Nun soll aber nur diejenige Lichtfarbe reflektiert werden, die das Auge wahrnehmen soll. Also muss man von dem weißen Licht alle Farbanteile entfernen (Absorbieren), die man nicht benötigt. Soll also die Farbe Grün sichtbar werden, muss man die Farben Gelb und Cyan aus dem weißen Licht entfernen, so dass nur noch das grüne Licht reflektiert wird. Dementsprechend benötigt man hier also genau die entgegengesetzten Farbstoffe, wie bei einer Lichtquelle.

Man kann sich also generell merken, dass bei allen selbstleuchtenden Quellen wie zum Beispiel bei Displays, das additive Prinzip mit RGB Verwendung findet, während bei allen reflektierenden Quellen das subtraktive Prinzip mit CMY genutzt wird. Hinzufügen sollte man noch, dass beim drucken von Farbbildern zusätzlich noch Schwarz verwendet wird, da das mischen von CMY kein sattes und reines Schwarz ergibt. Daher wird hier Schwarz als eine vierte Druckfarbe verwendet. Diese Druckfarbe wird im Englischen als „Key-Color“ bezeichnet, und findet sich in der Bezeichnung CMYK wieder.

Ein Raum für die Farben

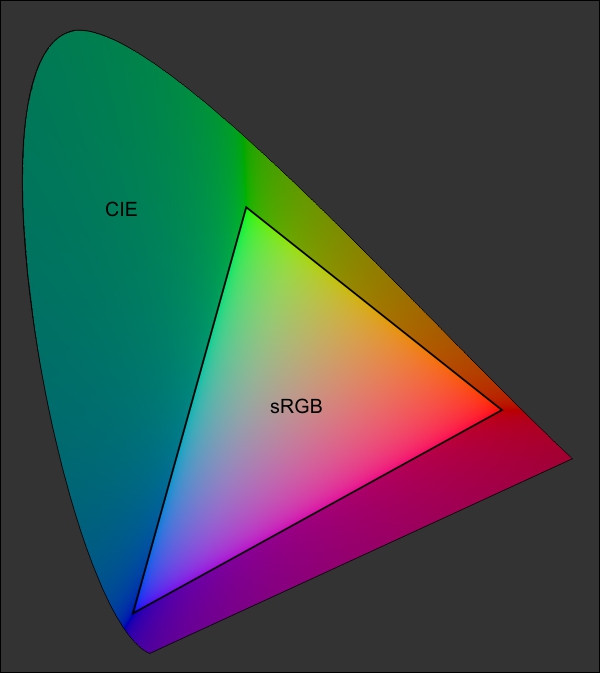

Damit man sich innerhalb der Farben definiert bewegen kann, hat man einen sogenannten Farbraum entwickelt. Es gibt aber nicht einen einzigen gültigen Farbraum, es gibt zahlreiche verschiedene. Je nach Verwendungszweck existieren Farbräume mit verschiedenen weiten und Bereichen. Einer der bekanntesten Farbräume ist der sRGB-Farbraum (small RGB). Dieser Farbraum beinhaltet eine begrenzte Menge an Spektralfarben, die für alle, die sich auf diesen Farbraum beziehen, gleich sind. Somit kann man anhand von Koordinaten eine Farbe in diesem Farbraum beschreiben, ohne einen unpräzisen Farbnamen wie „Mittelgrün“ zu verwenden. Der Farbwert, sowie die Helligkeit und die Intensität ergeben drei Raumachsen. So kann der Farbraum als Dreidimensionaler Körper dargestellt werden. Um die Sache einfacher zu verstehen, wird oft nur der Farbwert als zweidimensionale Fläche dargestellt. Als Basis wird seit 1931 der sogenannte CIE-Normfarbsystem verwendet. In diesem Farbraum sind alle vom menschlichen Auge wahrnehmbaren Spektralfarben enthalten. Die übrigen Farbräume werden innerhalb des CIE-Raumes dargestellt. Somit ist es auch möglich, auf einen Blick zu erkenne, wie groß ein Farbraum ist und wo seine Farbgrenzen liegen (Siehe Abbildung 11).

Abbildung 11: Das innere Dreieck zeigt die im sRGB-Farbraum verfügbaren Farben. Wie man erkennen kann, ist dies nur ein Ausschnitt dessen, was der CIE-Farbraum, also der vom Menschen wahrnehmbare Farbbereich, bereitstellt.

Die verschiedenen Farbräume wie sRGB, AdobeRGB, Wide-RGB, CMY, und viele weitere, decken unterschiedliche Bereiche des sichtbaren Spektrums ab. Die einen mehr, die anderen Weniger. Auch sind nicht alle Dreieckig, es gibt auch Farbräume mit komplexeren Flächen, so zum Beispiel das CMYK-Modell.

Kein Mamut, aber ein Gamut

Der Begriff Gamut und Farbraum sind eng verwandt, werden aber in der Praxis teils unterschiedlich verwendet. Als Gamut bezeichnet man in der Regel den maximal möglichen Farbraum eines Ausgabegerätes (Bildschirm, Drucker, Foto, Scanner, etc.). Die Geräte sind nicht in der Lage, alle Farben des Lichtspektrums zu erfassen oder auszugeben. Es gibt immer Lücken und Grenzen. Wenn wir mit unseren Augen das intensive Rot einer Rosenblüte wahrnehmen, so kann beispielsweise ein Fotoapparat nur einen Teil des von der Blüte reflektierten Spektralbereiches erfassen. Der Farbfilter des Bildsensors (bei Digitalkameras) gibt hier die Grenzwerte vor. Auch ein Drucker ist nicht in der Lage, ein solch intensives Rot zu drucken, ebenso wie ein Display einen zu begrenzten Farbraum besitzt. Alle Farben innerhalb dieser Grenzen werden als Gamut bezeichnet. Jedes Gerät besitzt hier einen eigenen Gamut, quasi eine Art Fußabdruck auf dem Weg aller möglichen Farben. Der Gamut ist vergleichbar mit dem Farbraum, grenzt sich jedoch dahingehend von ihm ab, dass er die Tatsächlich verfügbaren Farben definiert, die ein Gerät erfassen, anzeigen oder drucken kann. Der zuvor beschriebene Farbraum ist ein Modell, das die maximalen Farbwerte innerhalb der Farbraumgrenzen definiert. In einem Digitalfoto kann zwar der verwendete Farbraum theoretisch alle Farben innerhalb dieser Grenzen speichern, die Kamera selbst aber bestimmte Farbwerte nicht liefern. Daher wird hier zwischen Farbraum und Gamut unterschieden. Besonders bei Druckern ist der Unterschied sehr deutlich.

Beim normalen Betrachten von Ausdrucken oder am Bildschirm, fällt uns meist nicht auf, dass der Farbraum begrenzt ist. Die Intensität der Farbwirkung lässt sich aber oft nur im direkten Vergleich feststellen, da unser optisches Wahrnehmungssystem die Farben und Kontrastwerte automatisch anpasst (in einem gewissen Rahmen). Dadurch fällt die Einschränkung nicht so sehr auf. Wer heute einen Fernseher oder ein Computerdisplay mit erweitertem Farbraum kauft (Stichwort: Wide-Gamut, also erweiterter Farbraum), der stellt meist fest, dass die Farben sehr saftig und satt, aber auch oft übertrieben wirken. Die meisten Geräte sind „zu Bunt“ eingestellt und spreizen die Farben zu weit auf.

Wie bekomme ich aber eine gute Anzeige, oder Druckergebnis?

Hier möchte ich nochmals kurz zusammenfassen, was bisher beschrieben wurde. Farbe ist eine Wahrnehmung und Interpretation unseres Gehirns. Es ist abhängig von den Reflektionseigenschaften eines Körpers und abhängig von der Lichtquelle, die diesen Körper beleuchtet. Ein Farbstoff reflektiert unterschiedliche Bereiche des Lichtspektrums und es kann durch unglückliche Kombinationen von Beleuchtung und Farbstoff zu Farbverfälschungen kommen. Der Farbeindruck eines Bildes ist somit vom Material und vom Umgebungslicht abhängig. Farben am Bildschirm oder auf Ausdrucken müssen aus Grundfarben gemischt werden (Additive oder Subtraktive Mischung). Fotoapparate oder Scanner können nur einen Teil des Lichtspektrums erfassen (Gamut). Bildschirme oder Drucker können nur einen Teil des Lichtspektrums wiedergeben (Gamut). Digitale Bilddateien arbeiten in einem begrenzten, definierten Farbraum. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wie viel Information auf dem Weg verloren geht, und was so alles den Farbeindruck verändern kann, wird einem bewusst, wie schwer (oder besser wie unmöglich) es ist, hier eine exakte Reproduktion der Natur zu erschaffen. Hier ist es erforderlich, dass man sich im gesamten Ablauf auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, und alle Farb- und Helligkeitswerte aufeinander abstimmt. Um die verschiedenen Eigenschaften der Geräte aufeinander abzustimmen, muss von jedem Gerät genau bekannt sein, welchen Gamut es besitzt. Dies muss mit entsprechenden Messgeräten ermittelt werden und in ein gemeinsames System eingebracht werden. Geschieht dies nicht, ist das Ergebnis unbestimmt. Aber auch wenn man sehr sorgfältig arbeitet ist es nicht möglich, die physikalischen Grenzen der Geräte zu überlisten.

Das Farbmanagement

Um all die verschiedenen Probleme mit den Farben in den Griff zu bekommen, bedarf es einem ausgeklügelten System, dem Farbmanagement. Das Farbmanagement erlaubt es, alle Gerätetypen so aufeinander abzustimmen, dass vom erstellen der Daten, über die Bearbeitung, bis hin zur Ausgabe, ein möglichst gleichbleibendes Ergebnis erzielt werden kann. Das nennt man auch Farbtreue. Es ist jedoch nicht ganz so einfach zu verstehen, wie die Dinge hier zusammenhängen. Ich möchte das einmal am Beispiel der Anzeige einer digitalen Fotografie an einem Bildschirm beschreiben. Dafür ist es nötig, ein wenig tiefer in die digitale Welt der Bilder einzutauchen.

Der Computer verarbeitet Fotografien in der Regel in Bildpunkten (Pixeln) mit jeweils drei Grundfarben (RGB). Jede der drei Farben ist ein sogenannter Farb-Kanal. Wir haben also drei Kanäle. Die Information jedes Kanals enthält lediglich eine Zahl, die eine Helligkeitsinformation repräsentiert. Das bedeutet, dass wir jeweils einen Zahlenwert pro Kanal haben, der einen Wert zwischen Null und einem Maximum beschreibt. In diesem Falle wäre dies beim Rot-Kanal ein Wert zwischen „Kein Rot“ und „Maximal Rot“. Ebenso wäre dies bei Grün und Blau. Werden diese Informationen dann am Anzeigegerät kombiniert (additive Farbmischung), so erhält man eine Farbe aus der Mischung der drei Farbkanäle. Doch was für Werte stehen in diesen Kanälen? Im Normalfall arbeitet man mit 24 Bit Farbbildern, das sind also pro Farbkanal 8 Bit (3 x 8 = 24). 8 Bit bedeuten, dass für jeden Farbkanal 2^8 Werte, also 256 Schritte möglich sind. Der Bereich zwischen „Kein Rot“ und „Maximal Rot“ wird also in 256 Stufen aufgeteilt. In der Praxis ergibt das dann eine Spanne von 0 – 255. Das Problem, welches sich hieraus ergibt ist die Tatsache, dass der Computer jetzt zwar für jedes Pixel anhand der drei Farbkanäle einen Farbton mischen kann, was genau dann aber dabei herauskommt, ist nicht definiert. Denn was genau bedeutet „Maximal Rot“? Ist es das maximale Rot, das unser Auge wahrnehmen kann? Ist es das maximale Rot der Sonne? Ist es das maximale Rot eines Farbraumes? Nein. Zuerstmal gibt es hier keine genaue Farbdefinition. Hat der rote Kanal den Wert 255, so bedeutet dies, dass der Computer die Grafikkarte anweisen wird, für dieses Pixel den Ausgang der Grafikkarte auf deren Maximalwert zu stellen. Dieses Signal gelangt zum Bildschirm und dieser wiederum wird nun einen roten Bildpunkt darstellen, der mit dem für diesen Bildschirm maximal möglichen Rot leuchtet. Wenn der Benutzer nun die Einstellungen für Rot an seinem Bildschirm nach eigenem Geschmack eingestellt hat, oder die Grafikkarteneigenschaften vom Benutzer in der Software verändert wurde, muss man feststellen, dass keiner weiß, welches Rot am ende angezeigt wird. Tatsache ist, dass ein Pixel mit maximalem Rot bei jedem anders aussehen wird.

Wir stellen fest: das ist ein Problem. Doch wie soll man dies nun beheben? Das geht nur, indem man alle Geräte in einen einheitlichen, gemeinsamen Rahmen bringt. Dies ist möglich, indem wir die Farbwerte 0-255 der Kanäle, in einen festgelegten und verbindlichen Rahmen bringen: einen Farbraum. Wenn wir uns an den sRGB-Farbraum (Siehe Abbildung 11) erinnern, stellen wir fest, dass dieses bereits ein international festgelegter Farbraum ist. Wir können also innerhalb dieses sRGB-Farbraums einen Punkt festlegen, der überall gleichermaßen gilt, da er sich an die physikalischen Eigenschaften des Lichtspektrums hält. Wir definieren so, dass das maximale Rot im sRGB-Farbraum dem Wert 255 unseres roten Farbkanals entspricht. Die Abstufungen 0-255 werden nun auf die Fläche des sRGB-Farbraumes verteilt (skaliert). Dies wird für jeden der drei Farbkanäle durchgeführt. (Tatsächlich sind die Berechnungen hierfür komplexer, es genügt jedoch um das Prinzip zu verstehen). Wir haben so die Möglichkeit geschaffen, anhand einer Vergleichstabelle, für alle möglichen RGB-Werte unserer Bilddatei, die passenden Werte im sRGB-Farbraum zu finden. Nun haben wir den ersten Schritt geschafft. Wenn wir jetzt jemandem eine Bilddatei zusenden und ihm mitteilen, dass die Datei im sRGB-Farbraum liegt, dann weiß dieser wiederum genau, welcher Wert zu welcher Farbe gehört. Doch genügt das schon? Leider nicht.

Zwar sind nun alle digitalen Werte der Bilddatei eindeutigen Farben im Lichtspektrum zugeordnet, doch weiß davon unser Bildschirm noch nichts. Ebensowenig ein Drucker. Wenn die Hersteller die Geräte perfekt eingemessen hätten und alle beteiligten Geräte intern mit dem sRGB-Farbraum arbeiten würden, dann würde es theoretisch passen, doch dies ist nicht der Fall. Wir müssen also eine weitere Umrechnung vornehmen, nämlich die Umrechnung der realen Bedingungen der Geräte zum ausgewählten sRGB-Farbraum.

Wie stelle ich den Bildschirm ein?

Wenn man am Bildschirm arbeitet, muss dieser zuerst korrekt eingestellt werden. Erster Schritt hierzu ist die Kalibrierung des Bildschirmes. Ausgehend von den Standardeinstellungen des Herstellers, sollte man anhand von Referenzbildern verschiedene Werte am Bildschirm einstellen. Helligkeit, Kontrast und Farbwerte können so auf ein vernünftiges Maß gebracht werden. Dieser Erste Schritt ist die Kalibrierung der Anzeige auf unsere Grafikkarte. Warum auf die Grafikkarte? Ganz einfach. Jede Grafikkarte sendet die Bildinformation auf unterschiedliche Weise zum Bildschirm. Bei Analogen Anschlüssen mit einer VGA-Verbindung verändern sich Helligkeit, Kontrast und Farbe alleine schon durch den Typ der Leitung. Bei digitalen Verbindungen wie DVI, HDMI oder Display Port hat zwar die Leitung selbst keine Auswirkungen, aber es bleibt die Grafikkarte als variable Quelle. Jeder Hersteller hat hier andere Vorstellungen, und wie man weiß, gibt es auch in der Grafikkartensoftware die Möglichkeit, die Bildwerte zu beeinflussen. Es muss also dafür gesorgt werden, dass durch einstellen des Bildschirms, die Helligkeits und Farbwerte weitestgehend korrekt dargestellt werden. Doch dies ist nur der erste Teil, denn noch wissen der Computer und die Software nicht, was der Bildschirm kann, und was nicht.

Was ist ICC?

ICC steht für das Internationale Farben Konsortium (International Color Consortium). Hier haben sich Anfang der 1990er Jahre zahlreiche Unternehmen zusammengeschlossen, um ein gemeinsames und einheitliches Farbmanagement zu entwickeln. Daraus hervorgegangen sind auch einheitliche Profile für das Farbmanagement. Diese werden seit vielen Jahren verwendet. Die erstellten ICC-Profile werden von Betriebssystemen und Grafiksoftware verwendet, um eine Anpassung (Umrechnung) zwischen den verschiedenen Gerätetypen zu ermöglichen. Bei Scannern und Bildschirmen gibt es von den Herstellern meist standardisierte ICC-Profile für die Geräte. Diese sind hilfreich, allerdings stellen sie eher gemittelte Werte zur Verfügung und entsprechen nicht präzise den tatsächlichen Geräten. Ein ICC-Profil mit genauen Werten kann nur selbst erzeugt werden. Für Bildschirme wird hierfür ein Colorimeter verwendet, für Scanner gibt es Referenz-Auflagen (ein sogenanntes Target) und bei Druckern muss ein definiertes Farbmuster gedruckt und mit einem Densitometer ausgemessen werden. Eine passende Profiliersoftware errechnet aus den Messdaten dann die Profildatei.

Die Profilierung des Bildschirms

Auf dem Markt sind verschiedene Messysteme unterschiedlichster Preisklassen verfügbar, mit denen die Profilierung erfolgen kann. Hat man sich für ein System entschieden, sind die Abläufe weitestgehend Härstellerunabhängig. Nachdem man die Software installiert hat, das Colorimeter an den Computer angeschlossen und den Einrichtungsvorgang gestartet hat, muss man das Colorimeter an dem Bildschirm positionieren. Die Software beginnt dann, verschiedene Farbwerte und Helligkeitsstufen auf dem Bildschirm anzuzeigen und misst über das Colorimeter die Helligkeits und Farbwerte aus. Nach Abschluss des Vorganges, der einige Minuten dauert, wird – wenn alles funktioniert hat – eine Profildatei erstellt und abgespeichert. Das Betriebssystem oder eine mitgelieferte Zusatzsoftware verwendet das Profil meist unmittelbar zur Anpassung der Bildschirmfarben. Die Unterschiede zu einem nicht profilierten Bildschirm sind eigentlich immer sehr deutlich sichtbar. Die meisten Grafikanwendungen finden das Profil selbstständig. Manchen muss man aber erst mitteilen, dass sie ein Farbprofil verwenden sollen. Dies muss man individuell prüfen.

Was hat sich nun verändert?

Wird jetzt eine Fotografie zum Beispiel in Photoshop aufgerufen, werden die Farben automatisch mit dem erstellten Farbprofil an den Bildschirm angepasst. Man arbeitet nun in einem definierten Farbraum mit weitestgehend korrekten Farbwerten. Das bedeutet aber nicht, dass nun auch die Fotografie genau so aussieht, wie in der Natur. Denn wir erinnern uns: Weder die Kamera kann alle Farben der Natur einfachen, noch kann der Bildschirm alle Farben anzeigen. Wir sehen jedoch nun weitestgehend die gleichen Farben, wie sie auch an einem beliebigen anderen kalibrierten und profilierten Computer zu sehen wären. Dies ist für den Austausch oder die Zusammenarbeit mit anderen sehr nützlich. Aber alleine die Tatsache, dass man jetzt die Leistung des Bildschirmes voll ausschöpfen kann, ist eine angenehme Sache. Man stochert nicht mehr herum, man kann präzise arbeiten und weiß, dass die Farben korrekt dargestellt werden.

Und wie bekomme ich das ganze nun auf Papier?

Wenn die fertige Fotografie oder Grafik farbrichtig ausgedruckt werden soll, müssen wir natürlich auch wissen, wie der Drucker seine Farben mischt und welche Farben er überhaupt drucken kann. Denn auch der Drucker hat ja einen Farbraum (Gamut), und diesen müssen wir ebenfalls messtechnisch erfassen. Auch hierfür gibt es Software und Geräte. Um die Farben auf einem Ausdruck zu ermitteln, wird ein Densitometer benötigt. In diesem Gerät befindet sich eine definierte Lichtquelle. Diese leuchtet auf das Papier und misst das reflektierte Licht mithilfe eines Farbsensors. Die Software liefert hier eine Farbvorlage die ausgedruckt werden muss. Dann werden die Farben nach Vorgabe der Software einzeln mit dem Densitometer ausgemessen. Je nach Genauigkeit der Messung müssen hier einige Zehn, bis zu einigen hundert, oder gar über tausend Messwerte erfasst werden. Dies kann eine Zeitaufwändige Prozedur werden. Am Ende berechnet die Software wiederum eine Profildatei, die dann dem Betriebssystem und der Grafiksoftware zur Verfügung steht. Wenn man jetzt einen Ausdruck macht und das erstellte Profil in den Druckeinstellungen auswählt, werden die Farbwerte von dem Drucksystem so umgerechnet, dass sie im Rahmen der Möglichkeiten des Druckers genauso aussehen, wie am Bildschirm. Hierbei möchte ich noch darauf hinweisen, dass jede Papiersorte die Farben anders wiedergibt. Man muss also tatsächlich für jede verwendete Papiersorte ein eigenes Profil erstellen. Ebenso sollte man den Hersteller der Druckfarben nicht wechseln, da sich auch hier die gedruckten Farbtöne verändern würden und eine Neuprofilierung notwendig wird. Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, so haben auch Temperatur und Feuchtigkeit einen Einfluss auf die Farben. Man sollte also dafür sorgen, dass der Raum in dem man druckt immer auf der gleichen Temperatur und Luftfeuchte gehalten wird. Man sollte es aber auch nicht übertreiben, denn manche Farbwertverschiebung ist sehr minimal und fällt kaum ins Gewicht. Soll man jedoch nach einigen Tagen, Wochen oder gar Monaten eine identische Kopie eines zuvor gedruckten Bildes erstellen, wird es mitunter Problematisch.

Und was ist, wenn ich eine Vorlage einscannen will um sie zu reproduzieren?

Auch ein Scanner muss und kann profiliert werden. Denn auch hier muss bekannt sein, wie das Gerät die Farben „Sieht“. Hier gibt es international standardisierte Scann-Targets, also Vorlagen, die man kaufen kann. Diese werden eingescannt und von einer Software analysiert. Auch hier wird aus den Messdaten wieder eine Profildatei erstellt. Diese kann dann in der Grafiksoftware (Oder bereits in der Scann-Software) verwendet werden, um die Farben korrekt darzustellen.

Ein langer Weg zum Ziel

Inzwischen sollte jedem klar geworden sein, dass die Thema Farbe, Farbwahrnehmung, Fotografieren, Scannen, Anzeigen und drucken, ein unglaublich komplexes und umfangreiches Gebiet darstellen. Obwohl ich mich bemüht habe, alles so einfach und kurz wie möglich zu beschreiben, ist es ein unglaublich langer Beitrag geworden. Wer bis hier hin durchgehalten hat, verdient ein Lob und Anerkennung für das Interesse. Ich als Autor bedanke mich für das Durchhaltevermögen und hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkle bringen. Vielleicht ja auch etwas mehr Farbe.